- Accueil

- ORIGINES

- HISTOIRE

- BATI- ACTIVITÉS

- EGLISE

- PELERINAGE

- Maison Diocésaine

- A propos

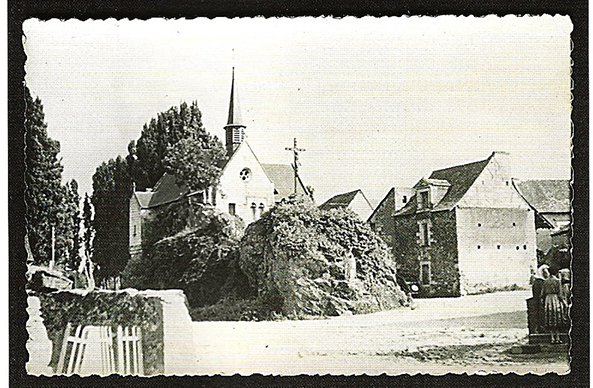

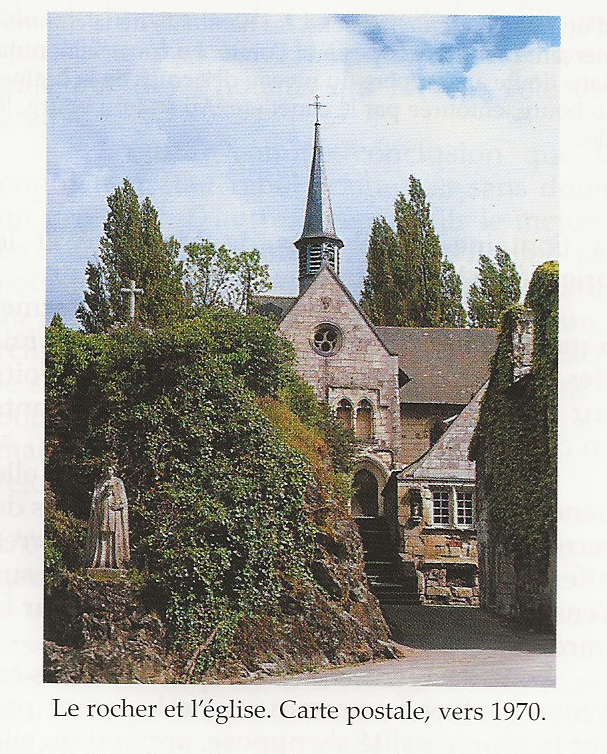

eGLISE NOTRE dAME

M. Armand Parrot, membre de la Société des antiquaires de Normandie, correspondant du Ministère de l'instruction publique à Angers, donne lecture d'un mémoire intitulé « L'église de Béhuard et ses fondateurs ». Cette église, qui s'élève dans l'ile de Béhuard, l'une des plus pittoresques de la Loire, aurait été donnée à titre de fief à un chevalier nommé Buhuardus par Geoffroy Martel, comte d'Anjou, date du xv° siècle et a été bâtie par Hardouin de la Haye-Joullain et sa première femme, Jeanne de Vendôme. M. Parrot a curieusement décrit cette église où il a reconnu les armoiries des fondateurs peintes sur une verrière divisée en neuf panneaux.

Il faut savoir gré à M. Parrot d'avoir décrit cet édifice encore peu connu, bien qu'il nous apprenne que les moines de Saint-Nicolas, Laurent Lepeltier et Barthélemy Roger, le curé de Sainte-Croix d'Angers Joseph Grandet et, de nos jours, notre collègue M. Jules Quicherat, ont déjà recueilli quelques-uns des souvenirs qui s'y rattachent.

Source :Revue Savante de France des Départements en 1876

La chapelle de Louis XI

Fils de Charles VII et de Marie d'Anjou, soeur du Roi René, Louis XI naquit à Bourges en 1423 et régna de 1461 à 1483. Il eut trois enfants :Anne, (Anne de Beaujeu), Jeanne (épouse répudiée de Louis XII), Charles (futur Charles VIII).

Dévot de Marie, il disait :

Elle nous a toujours imparti, en toutes affaires, son aide et sa direction

Il fréquenta beaucoup de sanctuaires marials. Cependant, il eut une prédilection pour « la Vierge du Rocher de Béhuard ». Pendant son enfance, sa mère, Marie d'Anjou, lui avait appris à l'invoquer. Un cri de confiance du dauphin Louis, âgé de 20 ans, en ce Vendredi-Saint, 1443, lorsque sa barque chavira sur la Charente, où il circulait avec quelques compagnons. Il se souvient et s'écrie : « Si j'en sors sain et sauf, je bâtirai une chapelle, au rocher de la Vierge de Béhuard. »

Bien plus tard, quelques mois avant sa mort, le vieux roi hémiplégique appela son secrétaire et lui dicta ce récit.

Bien plus tard, quelques mois avant sa mort, le vieux roi hémiplégique appela son secrétaire et lui dicta ce récit.

« Étant au champ, près de Ruffec, trouvâmes feu notre oncle Charles, de son vivant comte du Maine, et Louis de Valory. Nous nous -mimes en une petite barque ; nous arrivâmes à un moulin à eau qui ne roulait pas, en l'honneur du Vendredi-Saint. Le bateau se retourna, tous trois fûmes immergés. Réclamant très dévotement le secours à la Vierge, nous nous vouâmes à elle et à son église de Béhuard... » (30 avril 1483, au château de Plessis-Lès-Tours)

Il ne réalisa ce voeu que le 26 juin 1469, lorsqu'il donna l'ordre de construire la nouvelle chapelle destinée à remplacer l'humble oratoire primitif. Elle porte sur son fronton l'écu de France.

La tradition affirme que le petit renfoncement qui jouxte le choeur occupe l'emplacement de l'oratoire primitif. La statue, actuellement vénérée, a-t-elle été taillée au cœur de la première statue en bois, à demi vermoulue ? A-t-elle été recueillie dans le filet d'un pêcheur ?... C'est une Vierge en majesté, tenant son enfant sur ses genoux

Portrait de Louis XI

Le portrait de Louis XI est suspendu, dans la chapelle latérale, au-dessus d'une inscription en lettres gothiques, où sont relatées, par ordre de Charles VIII, « les bonnes affections et intentions du feu roy Louis », son père envers Notre-Dame de Béhuard. Il est peint sur un panneau de bois qui mesure 0 m30 de haut sur 0 m. 265 de large. Le roi est représenté en buste. Sa tête, de profil à droite, est coiffée d'un bonnet tombant jusqu'à la nuque et recouvert d'un chapeau à visière. Autour du cou, il porte le collier de l'ordre de Saint-Michel. Son costume se compose d'une robe jaune à larges manches et d'un pourpoint bleuâtre dont la partie antérieure, légèrement échancrée, laisse paraître les plis de la chemise.

Le portrait de Louis XI est suspendu, dans la chapelle latérale, au-dessus d'une inscription en lettres gothiques, où sont relatées, par ordre de Charles VIII, « les bonnes affections et intentions du feu roy Louis », son père envers Notre-Dame de Béhuard. Il est peint sur un panneau de bois qui mesure 0 m30 de haut sur 0 m. 265 de large. Le roi est représenté en buste. Sa tête, de profil à droite, est coiffée d'un bonnet tombant jusqu'à la nuque et recouvert d'un chapeau à visière. Autour du cou, il porte le collier de l'ordre de Saint-Michel. Son costume se compose d'une robe jaune à larges manches et d'un pourpoint bleuâtre dont la partie antérieure, légèrement échancrée, laisse paraître les plis de la chemise.

L'existence de ce tableau est signalée pour la première fois en 1821 par Bodin, dans ses Recherches historiques sur l'Anjou et ses monuments. Dans cette chapelle, que la Révolution a respectée ,ou plutôt que les habitans de l'île de Béhuard ont défendue contre ses excès, on voit partout des fleurs de lis, des armoiries, des ex-voto; des fers de captifs revenus d'Alger et un portrait de Louis XI peint sur bois, au-dessous duquel est une inscription relative aux donations faites à cette chapelle par son fils Charles VIII. »

Un peu plus tard, Camille Guibert, avoué près le tribunal d'Angers, en fait une description tellement bizarre qu'on se demande s'il n'avait pas sous les yeux une peinture différente de celle que nous connaissions. Près de cette inscription se trouve le portrait de Louis XI. Un petit chapeau, forme presque conique et entouré de petites figures, couvre sa tête; il porte une robe semblable à celle des bedeaux actuels de nos églises, sur laquelle pend un rabat et autour de son cou se trouve un collier de coquilles de pèlerin .Que de remarques à faire ajoute Toussaint Grille, ancien bibliothécaire de la ville d'Angers, lequel reproduit cette note dans sa topographie sur le style et la description de M. Camille ! Le « collier de coquilles de pèlerin » est celui de l'ordre de Saint-Michel: « Forme presque conique.», dit-il en parlant du chapeau de Louis XI, « entouré de petites figures ». Quelles étaient ces figures? leur forme? Pourquoi ne pas les décrire ? « M. Camille » eût été fort embarrassé pour répondre, car ces figures, à moins qu'il ne veuille parler d'une petite médaille qui orne le chapeau, n'ont-jamais existé que dans son imagination.

En 1839, le portrait de Louis XI figure, avec celui du roi René, à l'exposition d’Angers. Voici comment en parle Godard-Faultrier « Le jeu des ombres s'y montre imparfait. Mais les artistes ont copié la nature : l'œil de Louis XI est plein d'astuce ; ii y a vraiment, dans le bas de son visage, de l'hyène et du renard . Sa coiffure négligée s'accorde bien avec les chroniques qui nous décrivent son extérieur bas et repoussant. »

Ainsi, pour Godard-Faultrier, le portrait est ressemblant; il est peint d'après nature. Telle est aussi l'opinion du baron de Wismes : «Au-dessus de ce contrat lapidaire, un portrait d'homme, vu de profil, peint sur bois, haut de 15 pouces environ , éveille et fixe fortement l'attention par la puissance et l'originalité de la physionomie. Sous un épais sourcil brille, plein d'esprit et d'astuce, un œil d'une petitesse remarquable que fait encore ressortir la longueur démesurée du nez, fin à sa racine, mais s'élargissant considérablement par le bas, indice de sagacité et de passions sensuelles. La bouche est grande, fine et railleuse ; une casquette aux bords relevés en arrière recouvre la tête de ce personnage, qui porte un justaucorps bleu, un pourpoint jaune et sur le tout le collier de Saint-Michel. Tel est, est-il besoin de le nommer, le roi Louis XI, dans un des plus rares et des plus ressemblants portraits qui nous en restent. »

Désormais tous les historiens s'accorderont à dire que Béhuard possède un portrait authentique de Louis XI. Quicherat lui-même, malgré la sûreté de son coup d'œil, n'hésite pas. Dans une étude sur Notre-Dame de Béhuard, publiée par la Revue de l'Anjou, en 1853, il signale et décrit le « portrait de Louis XI, peint d'après nature, ouvrage qui ne manque pas d'un certain mérite. »

Mais ce portrait, d'où vient-il ? par qui fut-il donné à Béhuard ? Un architecte angevin, Morel, l'auteur des Promenades artistiques et archéologiques dans Angers et ses environs, va nous renseigner» : « Ce curieux portrait, certainement un de ceux qu'il est permis de citer pour son authenticité, fut donné, comme chacun sait, à l'église de Béhuard par Charles VIII. Célestin Port, qui n'aimait pas les légendes, aurait dû discuter cette affirmation. Il se contente de l'enregistrer dans son Dictionnaire de Maine-et-Loire. Pour lui aussi, le « singulier et très curieux portrait de Louis XI a été « donné par Charles VIII ». Faut-il s'étonner après cela que le vénérable curé de la paroisse impressionné par de si graves autorités, ait inscrit au-dessus du tableau cette formule qui traduit exactement l'opinion des artistes et des historiens de l'Anjou : « Portrait original de Louis XI, donné par Charles VIII? »

Il y a là pourtant une double erreur : la peinturé de Béhuard n'est qu'une copie, non pas sans intérêt, mais sans caractère d'authencité; elle n'a pu être donnée par Charles VIII, car Béhuard ne la possède que depuis le premier quart du dix-neuvième siècle.

En effet, si le portrait de Louis XI est un don de Charles VIII; s'il a été exposé aux regards des curieux et des pèlerins, depuis la-fin du quinzième siècle jusqu'à la Révolution, comment expliquer qu'il ne figure sur aucun inventaire; qu'il ait échappé à l'attention des auteurs angevins de ceux mêmes, qui, comme Grandet , décrivent avec le plus de soin l'antique chapelle et les richesses qu'elle renferme? Dans un discours « prononcé dans l'église paroissiale de Notre-Dame de Béhuard sur-Loire ,en Anjou, à l'occasion de la grossesse de la Reine » , en 1778, le « curé du dit lieu , après avoir rappelé la dévotion des rois de France envers la Vierge de Béhuard, les visites dont ils avaient honoré son sanctuaire et les faveurs qu'ils en avaient reçues, continue ainsi : « Si la tradition de vos pères ne vous a voit pas transmis d'âge en âge ce fait mémorable, les murs de ce temple, qui en conservent les monuments; ces vases sacrés dont nous nous servons dans la célébration de nos saints mystères ; ces ornements même que leur vétusté, malgré leur dépérissement trop sensible, nous rend si respectables, vous instruiront de la piété du Monarque et de sa reconnaissance » Si le curé, au moment où il prononçait ces paroles, avait eu sous les yeux l’image même du prince auquel Béhuard doit sa chapelle, comment aurait-il omis de la signaler, ne fût-ce que d'un mot et d'un geste à son auditoire? Pour se priver ainsi d'un succès facile et assuré, il faut être le moins adroit ou le plus distrait des orateurs.

Ces raisons, je le reconnais, ne sont pas absolument décisives; mais mon opinion s'appuie sur d'autres arguments.

On remarque, au dos du tableau, une petite étiquette en papier, sur laquelle est écrit un numéro 1024. Si la peinture fait partie du trésor de Béhuard depuis plus de quatre siècles pourquoi cette mention . Ce n'est pas le numéro d'ordre sous lequel le portrait de Louis XI aurait été classé à l'une ou l'autre de nos expositions : il eût été placé sur la face antérieure du panneau. D'ailleurs, comme il ne concorde en rien avec l'indication fournie par les catalogues, il faut renoncer à l'hypothèse. Ne serait-ce pas plutôt la cote d'une collection particulière ou d'un musée, auquel cette curieuse peinture aurait appartenu avant d'être apportée à Béhuard, je l'admettrais volontiers ; à moins que ce ne soit tout simplement l'étiquette d'une vente. On peut supposer, en effet, que le portrait, d'où qu'il vient, cabinet d'amateur, église ou couvent; fut mis en vente, dans les premières années du dix-neuvième siècle, acheté par un homme de goût, aujourd'hui inconnu et offert par lui à l'un des sanctuaires qui bénéficia le plus largement des faveurs de Louis XI. En tout cas, ce chiffre n'a aucun sens si le portrait a été, dès l'origine, donné à Béhuard.

Quoi qu'il en soit d'un détail qui n'a qu'une importance secondaire, pour arriver à une conclusion précise, c'est le tableau lui-même qu'il faut interroger et de très près ; car, placé à une très grande hauteur et assez mal éclairé, il ne peut être étudié sérieusement par ceux qui se contentent de l'examiner d'en bas. La première chose qui frappe, en dehors de cette figure froide et impénétrable, c'est une inscription, en lettres jaunâtres, placée dans la partie supérieure du panneau , au-dessus de la tête personnage

Cette inscription n'est pas une surcharge : elle est contemporaine de la peinture et, comme elle, lourde et peu artistique. Or , les caractères dont elle se compose ne peuvent être attribués à l'époque de Louis XI; leur forme indique nettement la fin du XVIe siècle. Serait-ce donc à cette date tout simplement que remonterait le prétendu « portrait original, donné par Charles VIII » ? Incontestablement et la technique du tableau ne laisse subsister aucun doute. Un peintre du XVe siècle eût été à la fois plus simple et plus habile. Il n'aurait peut-être pas rendu avec autant de force la dégradation de l'ombre sur la poitrine du roi, mais le pli du dos eût été moins raide, la manche mieux éclairée, l'ensemble plus gracieux. La facture est savante, sans doute, prétentieuse même, mais lourde et maladroite.

D'ailleurs, il semble bien que cette oeuvre ne soit qu'une copie. L'artiste a dû prendre pour modèle le portrait de Louis XI peint par Jean Fouquet, gravé par Morin, en 1660, et conservé pendant longtemps à Fontainebleau. Dans le portrait de Béhuard, le nez est plus long que dans celui de Fontainebleau ; sauf ce détail , le profil est le même. L'œil est petit et « renfrogné ». Le roi porte sur la tête un bonnet rond et un chapeau à visière auquel est fixée la fameuse médaille Le collier de l'ordre de Saint-Michel entoure seulement le cou du personnage; il ne retombe pas sur le dos, comme dans le portrait que Roger de Gaignières, au XVII siècle, avait fait peindre à l'huile, puis reproduire en aquarelle. Dans ces deux tableaux, de même que dans la peinture qui, du temps de Gaignières, ornait les salons de la duchesse de Nemours, le roi est représenté avec un œil énorme, fixe et bestial. La seule différence entre le tableau de Béhuard et le portrait peint par Jean Fouquet, c'est que, dans celui-ci, le pourpoint n'est pas échancré et recouvre toute la poitrine. La copie n'en reste pas moins fidèle et, à ce titre, intéressante. A l'heure où tant de travaux se succèdent sur Louis XI et le font revivre autour de nous, j'ai cru qu'elle valait la peine d'être signalée.

LOVIS XI ROY DE FRANCE

Si la paroisse de Béhuard ne peut pas se flatter de posséder un portrait de Louis XI peint d'après nature, sa petite église a néanmoins abrité, pendant deux cents ans, un monument curieux de la piété du rusé pèlerin : je veux dire l'effigie du roi, avec celle de sa femme et de son fils, exécutées en cire, de grandeur naturelle. Un gentilhomme du pays, du nom de Saint-Offange, s'était fait représenter, de la même façon, à côté de son seigneur et maître. Ces oeuvres fragiles ont été détruites en 1674 ; mais je suis convaincu que le souvenir des effigies royales a contribué, pour une bonne part, à accréditer la légende du « portrait original .».

Source : Revue de l'Anjou-portrait de Louis XI conservé à Béhuard par le Chanoine URSEAU

![]()

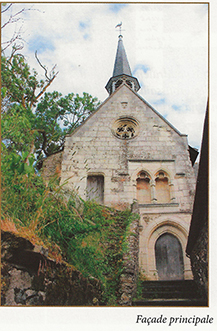

Porte d’entrée principale

Cette porte est simplement ornée de moulures apparentes, avec une fenêtre aveugle, à double arcade trilobée et de l'écu de France. La porte haute permettait d'accéder à la tribune des chanoines où se trouvent encore les stalles. Le rocher servira de muraille jusqu'au choeur, sur une hauteur de trois à quatre mètres. Les pierres de tuffeau contrastent, par leur blancheur, avec la couleur de la roche veinée de quartz.

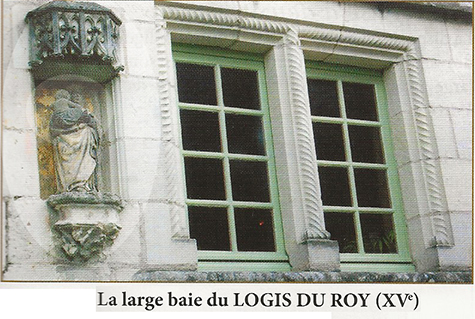

Baie du logis du Roi

La large Baie du logis du Roi ,aux meneaux entrecroisés, est encadrée d'une cordelière qui rappelle les cordages des bateliers. Est-ce là que logea Louis XI, lors de ses séjours dans l'île, qui lui doit sa renommée ? Une niche abrite une Vierge à l'enfant

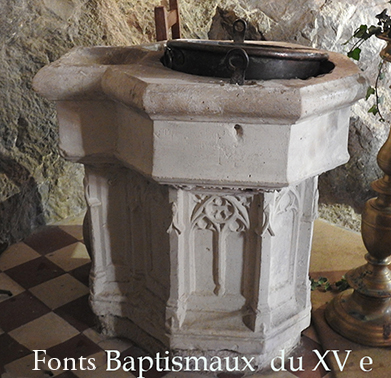

Fonts Baptismaux

Dès l'entrée, à gauche :

Dès l'entrée, à gauche :

Sur pied octogonal,

Piscine en contre-fort,

Couvercle et serrure à vertevelle

Dénomination de l'objet :Fonts baptismaux

Référence Mérimée de l'édifice :PA00108973

Emplacement de l'oeuvre dans l'édifice :Nef

Catégorie technique :Sculpture

Matériaux et techniques d'interventions :Pierre

Description matérielle :Montés sur un pied octogonal et munis en contrefort d'une piscine, ils sont recouverts d'un couvercle de bois à serrure à vertevelle.

Dimensions normalisées :H = 70; la = 55 (largeur de la cuve)

Siècle de création :15e siècle

Statut juridique du propriétaire :Propriété de la commune

Typologie de la protection :Classé au titre immeuble

Date et typologie de la protection :1840: classé au titre immeuble

Précisions sur la protection :Liste de 1840.

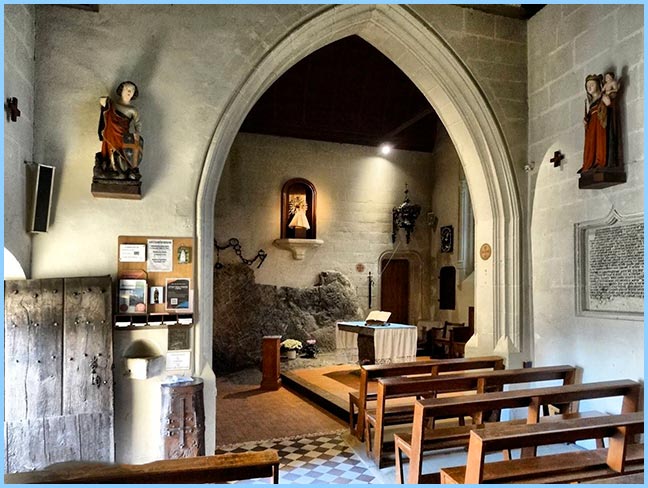

Intérieur de l'Eglise

L'église de Béhuard se compose d'une nef, large de 3m50 sur 7 mètres de long, à laquelle est accolée, en retour d'équerre, une chapelle latérale presque aussi importante que le vaisseau principal. Le choeur, avec de jolies stalles du XVe siècle, a été établi au-dessus de l'entrée. Il est supporté par une voûte en bois, semblable à celles qui recouvrent la nef et la chapelle.

La nef principale est un peu encombrée par la tribune avec balustrade et un escalier de pierre qui remplaça (1734) un escalier de bois en colimaçon.

L' autel, récemment mis en place, en granit nu des Mauges, est vraiment à l'unisson du rocher qui affleure.

![]()

Nef Latérale

Intérieur du sanctuaire ,sans mobilier lors de la restauration en 2003

Les vitraux anciens

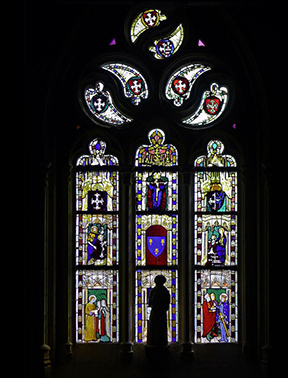

La baie no 1

Cette baie, à 3 lancettes trilobées au décor organisé en 3 registres, date du dernier tiers du XVe siècle et donc de la construction de la chapelle en 1469 par vœu de Louis XI, mais a été restaurée au XIXe siècle avec remplacement du registre inférieur et du panneau central du registre intermédiaire.Elle mesure 3,40 m de haut et 1,70 m de large

Registre supérieur (XVIe siècle)

a) Lancette Gauche

Écu armorié des La Haye-Jouslain

L'écu porte des armes de gueules à Ia croix tréflée d'hermines

b) Lancette centrale : Trinité souffrante ou Trône de Grâces

À l'intérieur d'une riche architecture gothique à gables fleuronnés, pinacles, remparts crénelés et murailles à fenêtres grillagées, une tenture verte damassée de rinceaux sert de fond à Dieu le père, au visage de Christ à nimbe crucifère comme c'est alors l’usage ; tenant entre ses bras la croix où son Fils est crucifié. La colombe sort de sa bouche et dirige son bec vers la tête couronnée d'épines. Cette colombe rappelle celle de l'enluminure de l'épistolier de Cambrai (1226), des peintures murales de la chapelle de Jean Chiffrevast à Coutances, datée de 1384, ou celles de l'enfeu de Gervais de Larchamp à Bayeux (1447).

On peut souligner que ce panneau trouve ses références au XIIIe, XIVe et milieu du XVe, plutôt qu'à la fin du XVe.

Le manteau rouge formant mandorle et la robe bleue relèvent des restaurations du XIXe.

Le jaune d'argent est utilisé pour la croix, la circonférence des nimbes, les barbes et chevelures

c) Lancette droite : écu armorié mi-parti

c) Lancette droite : écu armorié mi-parti

L'écu de la lancette gauche « de gueules à la croix tréflée d'hermines » est ici en alliance avec un autre « de gueules au lion d'azur couronné d'or » le lion portant entre ses pattes antérieures une fleur de lys d'or et entre les pattes postérieures un meuble de sable (couronne ou artefact).

Je propose d'y voir les armes de Jeanne de Vendôme, épouse d'Hardouin III de la Haye-Jouslain , en supposant que les armes des comtes de Vendôme aient été mal comprises par les restaurateurs. Jeanne de Vendôme était la fille de Jean VI de Vendôme ou plutôt de l'oncle de ce dernier, Jean de Vendôme.

Je propose d'y voir les armes de Jeanne de Vendôme, épouse d'Hardouin III de la Haye-Jouslain , en supposant que les armes des comtes de Vendôme aient été mal comprises par les restaurateurs. Jeanne de Vendôme était la fille de Jean VI de Vendôme ou plutôt de l'oncle de ce dernier, Jean de Vendôme.

Notez que les premiers comtes de Vendôme étaient la famille Bouchard, seigneurs de l'Isle-Bouchard.

Le registre intermédiaire. Donateur et donatrice (XVe) autour de l'écu royal (XIXe).

a) Lancette gauche :

a) Lancette gauche :

le donateur Briant de la Haye-Jouslain présenté par saint Jean-Baptiste.

Sur fond d'une tenture verte à larges feuillages à digitations, Jean-Baptiste, largement restauré, se reconnaît à son manteau de poils de chameau et à l'agneau pascal tenant l'étendard de la Résurrection.

Il présente un donateur en armure recouverte d'un tabard à ses armes et au visage marqué par une barbe bifide. Une courte fraise entoure son cou. Les solerets en pièces articulées n'ont pas d'éperon ou ont un éperon sans molette, mais l'ignorance que nous avons des initiatives des restaurateurs incite à ne pas en tirer de conclusion. Néanmoins, il faudra comparer ce portrait avec celui de Louis XI et Charles VIII en donateurs sur la baie 2.

Il joint les mains, mais le prie-Dieu n'est pas (ou n'est plus) visible.

Le plus intéressant est la lecture des armoiries du tabard. « Ce sont celles de l'écu de gueules à la croix tréflée d'hermines du registre supérieur. »

Bien que les différents auteurs n'identifient pas le donateur, les armoiries correspondent à celles de la famille La Haye-Jouslain (La Haye-Iolain, La Haye-Jolain, La Haye-Joslain, La Haye-Jousselin).

Le fait qu'il soit présenté par Jean-Baptiste ne doit pas nous inciter à penser que le donateur porte ce prénom, mais seulement qu'il se réclame de son patronage ; ce sera la même chose pour son épouse, Catherine, présente sur les vitraux de très nombreux membres de la haute noblesse.

En conclusion, nous pouvons affirmer qu'il s'agit d'un seigneur de La Haye-Jouslain. Son épouse va nous permettre de préciser qu'il s'agit de Brient.

b) Lancette centrale : écu aux armes de France (bouche-trou)

Nous retrouvons le cadre d'architecture gothique, et la tenture verte à feuilles larges.

Sainte Catherine, identifiée par sa couronne et par la roue hérissée de lames de son supplice, présente la donatrice agenouillée et mains jointes.

Elle est coiffée d'un bonnet dont le pourtour plissé entoure tout son visage. Son surcot d'hermines est décolleté sur un cou gracile. Il est recouvert par un vêtement rouge aux manches évasées. La robe sert surtout à présenter les armoiries mi-parties alliant, à gauche, celle de son époux « de gueules à la croix tréflée d'hermines » » avec d'autres à droite de gueules à la croix pattée d'argent et de gueules à deux fasces d'argent »

En examinant successivement les armoiries de familles des épouses des seigneurs dela Haye-Jouslain, nous parvenons assez vite à la conclusion que ce sont, du coté droit, les armes de la famille de Mahaud de Rougé, épouse de Briant de la Haye-Jouslain. La partie haute « de gueules à la croix pattée d’argent’ correspond à la famille de Rougé et la partie basse de gueules à deux fasces d'argent » à la famille de Derval.

Armoiries de Bonabès IV de ROUGÉ Ces deux familles se sont réunies lors du mariage, en 1275, d'Olivier III de Rougé et d'Agnès de Derval.

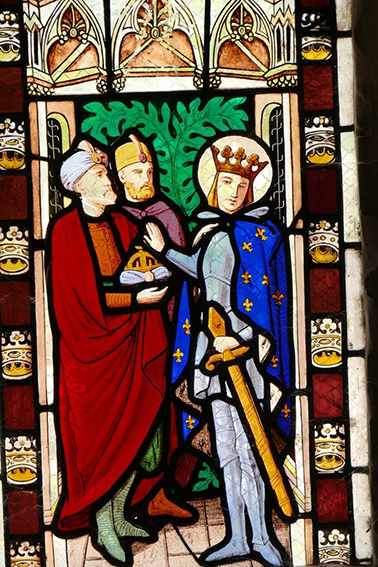

Le registre inférieur daté du XIXe siècle

a)Lancette de gauche :

Fondation par Jeanne de France, fille de Louis XI, des Dames de l'Annonciade à Bourges. On se souvient que cette fondation n'est pas sans rapport avec la cloche de Béhuard offerte par Louis XI vers 1472 et son inscription AVE MARIA, paroles de l'Annonciation

b) Lancette centrale : non identifié

c) Lancette de droite :

Saint Louis refusant de s'associer à un gouvernement musulman.

Le tympan

Les mouchettes sont centrées par des écus armoriés très restaurés et entourées de palmes. Ces écus reprennent les armoiries des donateurs des lancettes- a) Ecu « de gueules à Ia croix tréflée d'hermine » de Brient de Ia Haye-Jouslain

b)Écu de Mahaud de la Haye-Jouslain, mi-parti à senestre de La Haye-Jouslain et à dextre de Rougé-Derval. C'est celui de la robe de la donatrice

Remarques.

Les auteurs du Corpus Vitrearum datent ce vitrail du dernier tiers du XVe siècle. Armand Parrot le date "à peu près à la même époque que 1525". Célestin Port indique "le XVIe siècle".

Les deux derniers auteurs lisent les blasons du donateur et de son épouse, mais ne les identifient pas. Ils décrivent pour le donateur de gueules à la croix tréflée d'hermines et pour l'épouse, parti au 1er de gueules, à la croix tréflée d'hermines, au 2e de gueules à la face ondée d'argent, au lion d'azur, couronné d'or, chargé sur les pattes de devant d'une fleur de lys, également d'or. Ils indiquent la répétition de ces mêmes armes au tympan.

Enfin, A. Parrot décrit, "entre les donataires, au dessous de la Crucifixion, un troisième écusson, de gueules à trois fleurs de lys d'or, à la croix fleuronnée et alaisée d'argent en abîme. Ce blason pourrait être celui qui avait été donné à l'ancien chapitre."

En 1989, Robert Nussard, dans son ‘Héraldique médiévale en Touraine’, indique que les armoiries de La Haye-Jouslain figurent dans l'église de Béhuard, mais il ne décrit ni le vitrail du donateur, ni le blason de la donatrice.

Je montre ici que le donateur Brient porte les armes de La Haye-Jouslain, que son épouse Mahaud porte les mêmes armes en alliance avec celles de sa propre famille de Rougé-Derval, et que le premier registre comporte aussi les armes de Jeanne de Vendôme, mère de Brient de la Haye-Jouslain.

Le programme héraldique est donc parfaitement cohérent avec au premier registre les armes des parents du donateur, et au registre intermédiaire celle du couple donateur.

L'identification par l'héraldique du donateur et de la donatrice comme étant Brient La Haye-Jouslain et son épouse Mahaud, fille de Bonabés IV de Rougé, seigneur de Derval pose néanmoins un problème, puisque ce couple ramène au plus tard à 1408 (dernière mention de Brient). Si leurs places sur le vitrail ont été commandées par leur fils Geoffroy, cela ne retarde guère la datation que vers 1409 ou avant 1415. Ce qui est en désaccord avec la datation du vitrail "dans le dernier tiers du XVe siècle" (Corpus). Mais puisqu'il occupe la baie de style flamboyant de la nef primitive (ou antérieure à la construction demandée par Louis XI), il faut peut-être avancer cette estimation, d'autant qu'un autre panneau en baie 2 (saint Nicolas) est précisément daté du début du XVe siècle.

L'examen stylistique et matériel des verres peut-il permettre aujourd'hui, malgré les restaurations, de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse ? Le volume du Corpus Vitrearum consacré au Centre et Pays de la Loire est déjà ancien, et une nouvelle expertise pourrait apporter des éléments nouveaux.

![]()

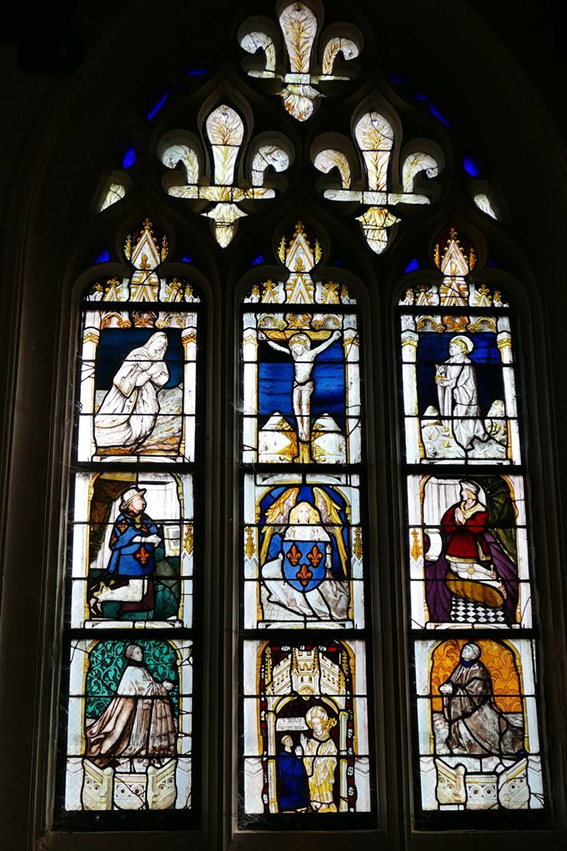

La baie no 2 (complète)

Le registre supérieur

a) Lancette de gauche :

Vierge du XIXe siècle.

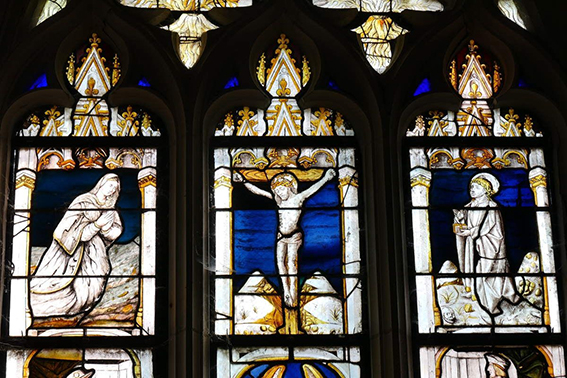

b) Panneau central : calvaire.

Peint en grisaille jaune d'argent sur fond bleu. Tête restaurée. Le corps porte les marques à trois pointes du fouet de la flagellation.

c) Lancette de droite : saint Jean.

Le saint tient un livre et lève la main vers le Christ. Le crâne "d'Adam" du pied de la croix est visible sur le sol.

Le registre intermédiaire

a) Lancette de gauche : Louis XI

Tête restaurée. Le roi est agenouillé devant le Livre d'heures posé sur le prie-Dieu.

Il est en armure, recouvert d'un tabard aux armes de France » d'azur aux trois fleurs de lys d'or » et il est coiffé de son célèbre chapeau à médaillon.

Il porte le collier de l'Ordre de Saint-Michel que le roi a créé le 1er août 1469 à Amboise.

b) Panneau central : anges tenant un écu aux armes de France

Les têtes datent du XIXe-XXe.

En 1873, A. Parrot décrit "des anges soutenant un voile"

c) Lancette de droite : Charles VIII, fils de Louis XI

Restauré au XIXe. Charles VIII est représenté en armure recouverte d'une tunique rouge et coiffé d'un bonnet à médaillon.

Il porte le collier de Saint-Michel.

Il est agenouillé face à un rouleau de parchemin fixé à un dérouleur sur son prie-Dieu

Le registre inférieur

a) Lancette de gauche :

un chanoine portant l'aumusse.Il s'agit peut-être de Guillaume Fournier, chanoine de la cathédrale Saint-Maurice d'Angers, doyen des chanoines de Béhuard et curé de Denée. Ce dernier avait été investi de sa charge de doyen par Louis XI lui-même, dans une lettre qu'il lui adressa comme "amé et féal conseiller" et où il détaille la liste des six chanoines et des six vicaires ou chapelains.

b) Lancette centrale :

un moine nommé frère Nicolas aux pieds de saint Nicolas

un moine nommé frère Nicolas aux pieds de saint Nicolas

Ce panneau est plus ancien et date du début du XVe siècle. Il n'était pas là en 1873, où A. Parrot décrit "un ostensoir" et la mention du nom de Charles Thierry 1837.

Sur un fond de tenture rouge pourpre délicatement orné de rinceaux, saint Nicolas, en évêque (grisaille et jaune d'argent) est vénéré par un moine (tonsure, habit bleu).

Une inscription indique en lettres gothiques majuscules puis minuscules : S : NICOLAS : FRERE PIERRE NICOLAS :

La chapelle avait été donnée à l'abbaye Saint-Nicolas d'Angers. Parmi les abbés, le seul portant le prénom de Pierre est Pierre de Laval, abbé en 1465. C'est une mauvaise piste, puisque l'inscription donne le nom PIERRE NICOLAS.

En 1419, le premier curé de Beaucouzé porte ce nom ; il était attaché à l'abbaye Saint-Nicolas d'Angers. A-t-il été également curé de Béhuard

c) Lancette de droite :

"Moine bénédictin" (Corpus), ou chanoine portant le ruban bleu distinctif

![]()

La baie nord de la tribune

Cette baie date du XIXe et montre un évêque et une femme de la hautenoblesse

Dans le fascicule disponible au logis du Roy, « Notre dame de Béhuard en Anjou », cet évêque est supposé être Saint Maurille, ce qui ne serait pas surprenant du fait de son rôle en Anjou et notamment à Béhuard

Cette dame pourrait être Yolande d’Aragon, belle-mère de Charles VII et grand-mère de Louis XI.

Baie no 2 (Seconde Nef)

Elle éclaire la seconde nef en retour d'équerre construite sous Louis XI dans les dernières années de son règne et elle diffère de la première baie, non par ses dimensions, mais par le réseau de son tympan aux trois fleurs de lys au lieu des enlacements flamboyants.

Elle comporte trois lancettes trilobées organisées en trois registres avec un tympan à trois fleurs de lys. Elle est datée du début du XVe siècle et du dernier tiers du XVe, mais a été très restaurée en 1837 par Charles Thierry "père", car Célestin Port rapporte y avoir lu l'inscription au panneau central : "Thierry, St-Georges, 1837.". Une restauration a été effectuée au XXe siècle.

Elle mesure 3,40 m de haut et 1,70 m de large.

Chaque figure est encadrée d'architectures différentes de celles de la baie 1. Le fond diffère également, associant au premier registre le ciel bleu et le sol jaune, au deuxième registre des rideaux latéraux et un sol carrelé, sans les piédroits à fenêtre grillagée de la baie 1.

Le sujet de cette baie est très clair et très documenté, puisqu'elle souligne le rôle de mécène de Louis XI et de son fils Charles VIII à l'égard de Béhuard.

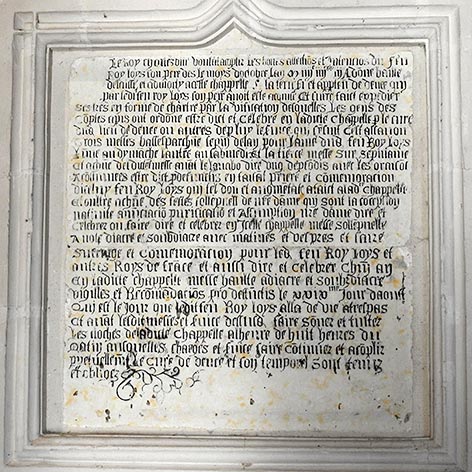

L'Inscription royale

À la suite d'un voeu, Louis XI, qui vénérait particulièrement la Vierge, se prit de dévotion pour la petite île de Béhuard et son pèlerinage. On compte une vingtaine de voyages du roi à Béhuard, dont le premier en 1462. C'est le 26 juin 1469 qu'il donne l'ordre de construire ou agrandir l'ancienne chapelle devenue trop étroite. En 1470, il supplie la Vierge de lui obtenir un fils et, quelques mois plus tard, il vient remercier Notre-Dame par trois fois cette année là. Mais c'est en 1472 que les séjours du roi sont le plus fréquents ; il y passe parfois plus de quinze jours et surveille la construction de l'église.

À la suite d'un voeu, Louis XI, qui vénérait particulièrement la Vierge, se prit de dévotion pour la petite île de Béhuard et son pèlerinage. On compte une vingtaine de voyages du roi à Béhuard, dont le premier en 1462. C'est le 26 juin 1469 qu'il donne l'ordre de construire ou agrandir l'ancienne chapelle devenue trop étroite. En 1470, il supplie la Vierge de lui obtenir un fils et, quelques mois plus tard, il vient remercier Notre-Dame par trois fois cette année là. Mais c'est en 1472 que les séjours du roi sont le plus fréquents ; il y passe parfois plus de quinze jours et surveille la construction de l'église.

Une dédicace d'octobre 1483 est gravée sur une pierre dans l'église : Charles VIII y donne à Béhuard le fief de Denée et fonde trois messes basses par semaine pour le repos de l'âme de Louis XI, ainsi que des messes pour chaque fête de la Vierge

.

L’Inscription royale encadrée dans le mur.

« Le roy Charles VIII, voulant accomplir les bonnes affections et intentions du feu roy Loys, son père, dès le mois d'octobre MCCCCIIIIXXIII -1483 a donné, baillé délaissé et amorti à cette chapelle la terre, fief et appartenance de Denée, qui par ledit feu roy Loys, son père, avait été acquise, et sur ce faist expédier ses lettres en forme de chantre, par la vérification desquelles les gens des comptes, à Paris, ont ordonné estre dit et célébré en ladicte chapelle, par le curé :dudit lieu de Denée, ou autre de par luy, le service qui s'ensuit : c'est a savoir trois messes basses par chascune sepmaine de l'an pour l'âme dudit feu roy Loys l'une au dimanche, l'autre au sabmedy et la tierce messe sur sebmaine ; et à chascune desdictes messes, avant le lavabo, dire ung De Profondis avec les oraisons accoustumées estre dict Pro Defunctis, en faisant prière et commémoracion d'iceluy roy Loys , qui tel don et augmentacion a faict à ladicte chapelle ; et oultre à chascune des festes sollempnelles de Nostre-Dame, qui sont la Conception, Nativite, Annunciacuin, Purificacion et Assumpcion Nostre-Dame, dire et célébrer, ou faire dire et célébrer en icelle chapelle, messe sollempnelle à note, diacre et soubdiacre, avec matines et vespres, et faire suffraige et commémoracion pour ledit feu roy Loys et autres roys de France ; et aussi dire et célébrer chascun an, en ladicte chapelle, messe haulte à diacre et soubzdiacre, vigilles et recommandacions Pro Deffunctis, le XXIX jour d'aoust, qui est le jour que ledit feu roy Loys alla de vie à trépas et avant lesdictes et services dessus dictz, faire sonner et tinter les cloches de ladicte chapelle à l'heure le huict heures du matin. Aus quelles charges et services faire,contnuer et accomplir perpétuellement le curé de Denée et son temporel sont tenuz et obligez.

Dans le fascicule disponible au logis du Roy, « Notre dame de Béhuard en Anjou », cet évêque est supposé être Saint Maurille, ce qui ne serait pas surprenant du fait de son rôle en Anjou et notamment à Béhuard.

Cette dame pourrait être Yolande d'Aragon, belle-mère de Charles VII et grand-mère de Louis XI.

Source :Les Vitraux Anciens par Jean-Yves CORDIER

![]()

Les fers des galériens

Beaucoup de personnes visitant Béhuard sont intriguées par des fers de galériens accrochés au rocher, près de la statue vénérée. La tradition veut que ces fers aient été apportés à une époque ancienne par des prisonniers chrétiens.

D’après une expertise récente, ces fers sont semblables à ceux qu’utilisaient les pirates sur la Méditerranée.

A la suite d’une petite découverte d'archives, une hypothèse On voit, en effet, sur le registre des délibérations du corps de ville d'Angers, à la date du 29 avril 1754, d'Angers alloue une aide de 30 « livres » à Filgérald, capitaine de vaisseau et à son frère «qui ont eu la langue coupée ». Ces malheureux ne seraient-ils pas nos-pèlerins ?

L'ordre de Malte assurait une sorte de police internationale en Méditerranée. Lorsqu'il parvenait à s'emparer d'une barque, il libérait les rameurs, enchaînés à bord.

Ces rescapés portent des noms anglais. N'oublions pas qu'à la suite du renversement de la dynastie des Stuart, beaucoup de Catholiques persécutés en Angleterre se réfugièrent en autre région. Eux et leurs enfants connurent ainsi le pèlerinage à Notre Dame de Béhuard, protectrice des mariniers de Loire et de ceux qui s'aventuraient au péril de l'océan et des pirates. D'autres ordres encore rachetaient les esclaves chrétiens pour les libérer

Le roi commande seize stalles pour la tribune

Les lettres patentes du 20 décembre 1481, instituant un chapitre de chanoines arrivèrent trop tard. Le roi mourut avant qu'elles ne soient légalement enregistrées.

Par ordonnance du 30 avril 1483, Louis XI investissait les futurs chanoines de Béhuard du privilège de grâcier, chaque Vendredi-Saint, un criminel de leur choix.

Hélas, ce ne sont pas les bandits qui manquèrent au rendez-vous... mais les chanoines. Les stalles préparées ne furent jamais occupées, pourtant on connaît les noms de ceux qui avaient été choisis.

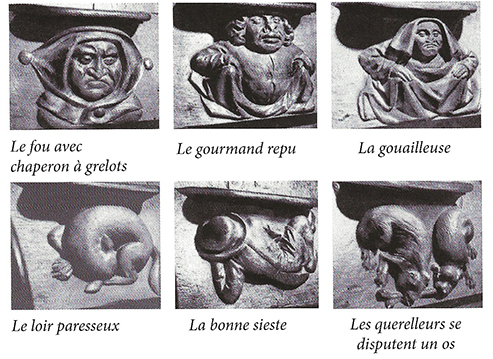

Un maître huchier sculpta les stalles (XVe) dont on admire les miséricordes finement travaillées. Les seize miséricordes présentent des feuilles d'acanthe et des figures symboliques, dont parfois le sens nous échappe.

Stalles

Dénomination de l'objet : Stalles

Titre courant : Stalles

Pays de la Loire ; Maine-et-Loire (49) ; Béhuard ; église Notre-Dame

Numéro INSEE de la commune :49028

Référence Mérimée de l'édifice : PA00108973

Catégorie technique : Menuiserie

Structure et typologie :Stalles (16)

Matériaux et techniques d'interventions :Bois

Description matérielle :Les miséricordes sont sculptées et représentent divers sujets humoristiques.

Siècle de création :15e siècle

Source :Base Mérimée

Le vieux tronc de chêne

Au seuil de ce sanctuaire, il est là, calé contre le mur

Au seuil de ce sanctuaire, il est là, calé contre le mur

D’où viens-tu?»

«Que fais-tu, depuis tant de siècles ? »

Jadis ,il y a plus de mille ans j'étais au cœur de la forêt, chêne au milieu des chênes

Nous tous,: sous les coups de la cognée ,avons été étendus sur le sol et emportées, les uns pour les poudres des nefs en berceau, d’autres pour des maisons d'hommes : vaisseliers de coin. On m’a scié au bout d'une poudre trop longue. On m’a creusé et bardé de fer.

Je suis le permanent de service

Statue rustique

Placée à la pointe du rocher pour l'accueil des pèlerins et bénite par Monseigneur RUMEAU en 1908.

En 1910 le niveau de la crue arrivait aux pieds de la statue. (Hauteur 7m)

Vierge couronnée

La statue vénérée

Dépouillée de son manteau de soie brodée et de son auréole,c’est une vierge en majesté, taillée dans un tronc de prunier (XVI)

Dépouillée de son manteau de soie brodée et de son auréole,c’est une vierge en majesté, taillée dans un tronc de prunier (XVI)

Elle présente l'enfant, assis sur ses genoux, face aux pèlerins.

Elle ouvre les bras, pour accueillir le visiteur.

Elle offre son fils

D'une hauteur de trente centimètres, elle a sa place dans une niche, en surplomb sur le choeur.

Sur sa couronne on peut lire :

« Elle domine les flots et n’est jamais submergée »

Au jour du couronnement, en 1923, Monseigneur Rumeau, alors évêque d' Angers (1898-1940) priait ainsi :

«De même que vous êtes couronnée par nos mains sur terre, puissions-nous être couronnés de gloire, dans le ciel »

Vierge à l'Enfant

Statue en pierre polychrome du XVe siècle

Elle accueille le pèlerin avec son beau sourire. Elle exhalte l'enfant Jésus en le haussant à la hauteur de son épaule gauche, à la manière des vierges orientales,

Diadème de reine et fleurdelisé

![]()

Saint Jean L’Evangéliste (terre cuite du XVII)

Au fond de la nef latérale, deux petites portes renaissance donnent accès, aujourd'hui, à la chapelle du Saint-Sacrement. La grande statue de Saint Jean tenant un rouleau de l'Evangile est peut-être une des trois statues d'un calvaire.

Titre courant :Statue : Saint Jean

PA00108973

Catégorie technique :Sculpture, céramique

Matériaux et techniques d'interventions :Terre cuite : peint

Indexation iconographique normalisée :Saint Jean l'Evangéliste

Description de l'iconographie : Saint Jean a une longue chevelure et une barbe frisée. Il porte une tunique avec ceinture et un ample manteau. Il tient un phylactère.

Dimensions normalisées :H=130

Inscription sur le phylactère : APOCALYPSE.

Siècle de création :18e siècle

Description historique :L'oeuvre est conservée dans l'église Notre-Dame

Statut juridique du propriétaire :Propriété de la commune

Date et typologie de la protection :1973/06l13: inscrit au titre objet

Source.Base Mérimée

Blason

Au-dessous du grand vitrail du choeur, ce Blason avec fleurs de lys et hermines de Bretagne rappelle le mariage de Charles VIII, puis de Louis XII avec Anne de Bretagne, scellant l'union de cette province

Saint Michel terrassant les forces du mal

Cette statue est à rapprocher de celles réalisées près du Mont-Saint Michel au début du XV' siècle.

Cette statue est à rapprocher de celles réalisées près du Mont-Saint Michel au début du XV' siècle.

Il a perdu son bras droit mais garde son gracieux sourire.

Louis XI fonda l’ordre de Saint Michel pour services rendus au royaume.

Titre courant :Statue : Saint Michel

Numéro INSEE de la commune :49028

Nom de l'édifice :Église Notre-Darne

Référence Mérimée de l'édifice :PA00108973

Matériaux et techniques d'interventions : Pierre : taillé, peint (polychrome)

Indexation iconographique normalisée :Saint Michel : bouclier, dragon

Description de l'iconographie :Saint Michel a une abondante chevelure frisée coupée au niveau du menton. Sa tunique à encolure plate descend jusqu'aux pieds et est recouverte par un ample manteau passant sous son bras gauche et rejeté sur l'épaule droite. Il appuie sa main gauche sur un grand bouclier en forme d'écu, dont la pointe s'appuie sur la tête du démon qu'il écrase sous ses pieds.

Dimensions normalisées :H - 93

Statut juridique du propriétaire :Propriété de la commune

Sourc:e:Base Mérimée

Saint Jean-Baptiste

Le précurseur.

Il porte un mouton sur son bras gauche ,sculpture populaire.

Dénomination de l'objet :Statue

Statue : Saint Jean-Baptiste

Numéro INSEE de la commune :49028

Nom de l'édifice :Église Notre-Dame

Référence Mérimée de l'édifice :PA00108973

Emplacement de l'oeuvre dans l'édifice :Nef

Catégorie technique :Sculpture

Matériaux et techniques d'interventions :Pierre : taillé, peint (polychrome)

Indexation iconographique normalisée : Saint Jean-Baptiste : agneau

Description de l'iconographie :Saint Jean-Baptiste porte un petit agneau sur son bras gauche qu'il désigne de la main droite.

Dimensions normalisées :H = 80

Siècle de création :16e siècle

Statut juridique du propriétaire :Propriété de la commune

Source :Base Mérimée

Statuette en argent

Don de Louis XI. Dans un inventaire du 22 juillet 1527 on lit :

Don de Louis XI. Dans un inventaire du 22 juillet 1527 on lit :

« Une Notre-Dame d'argent, sise sur un petit tabernacle, de hauteur de deux piés, en la couronne de laquelle il y a cinq petites perles »

Le concile d’Éphèse en 430-431 déclare que la Vierge Marie est la mère de Dieu. Elle prend une place particulière dans le panthéon chrétien et les artistes peintres peuvent la figurer dès lors couronnée. Mais le couronnement des statues n’est institué qu’à la fin du XVIIe siècle, le réservant aux représentations de la mère du Christ et répond à des règles très précises. Ce privilège est d’abord attribué par le chapitre de Saint-Pierre de Rome, avant qu’au milieu du XIXe siècle, il ne devienne une prérogative papale ; le pape délivre un bref dans lequel est désigné l’évêque qui posera la couronne. L’autorisation se fonde sur l’ancienneté du culte ainsi que « la continuité de la vénération publique et des prodiges opérés par la sainte image ». L’or serti de pierres précieuses, seules matières acceptées, donneront au couronnement la magnificence attendue qui pourra s’appliquer à l’image de Jésus dans le cas d’une Vierge à l’Enfant.

Louis XI, parmi ses cadeaux, offrit au sanctuaire de Béhuard une statuette de la Vierge à l’Enfant en argent ; elle est représentée la tête ceinte d’une couronne, alors que la statuette de bois présentée dans l’église, vénérée depuis des siècles, ne l’était pas, mais elle tenait un sceptre qui lui conférait déjà une allure royale.

Béhuard (Maine-et-Loire), église Notre-Dame, statuette de la Vierge à l’Enfant en argent, argent doré et perles. Volée en 1975 et retrouvée en 2004, elle a dans ce laps de temps, perdu les capses à reliques qui ceinturaient son socle

Plaque commémorative (plaque de fondation)

Dénomination de l'objet :Plaque commémorative

Précision sur la typologie de l'objet - hors lexique :Plaque de fondation

Titre courant : Plaque commémorative (plaque de fondation)

Référence Mérimée de l'édifice : PA00108973

Emplacement de l'oeuvre dans l'édifice : Sacristie

Catégorie technique :Fonderie

Matériaux et techniques d'interventions :Cuivre : gravé

Précisions sur l'inscription :Inscription gravée sur l'oeuvre : Feu Mre Pierre Dreux Chevallier Conser du Roy au Parlement de Rennes et Darne Marie Saguier son espouse Ont fondé estre dit céans aperpetuité deux messes par chacun an Ivne pendant l'octave de la Conception de La Vierge Marie et l'autre pendant l'octave de lassomption et sont suppliez Mrs les visiteurs et fabriqueurs de Denée veiller à la célébration d'icelles suivant les actes passez par iullien Bodere Nore Royal Angers le 28 Novembre 1662 Pax vivis et requies defunctis.

Traduction

"Feu Maitre Pierre Dreux Chevallier Conseiller du Roy au Parlement de Rennes & Dame Marie Saguier son épouse ont fondé être dit céans à perpétuité deux messes par chacun an l'une pendant l'octave de la Conception de la Vierge Marie & l'autre pendant l'octave de l'assomption &sont suppliez Messieurs les visiteurs & fabriqueurs de Denée veiller à la célébration d'icelles suivant les actes passez par Jullien Bodere Notaire Royal

Angers le 28 Novembre 1662- Pax vivis et requies defunctis."

Siècle de création : 3e quart 17e siècle

Année de création : 1662

Statut juridique du propriétaire : Propriété de la commune

Source : Base Mérimée

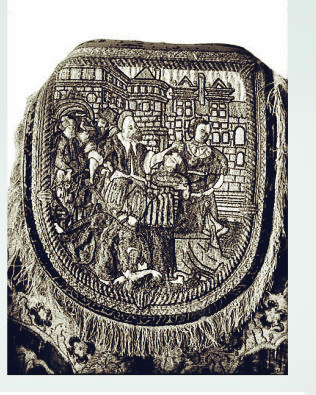

Chasuble et Chape

Titre courant :Chasuble et chape

Nom de l'édifice :Église Notre-Darne

Référence Mérimée de l'édifice :PA00108973

Emplacement de l'oeuvre dans l'édifice :Sacristie

Catégorie technique :Tissu, broderie

Matériaux et techniques d'interventions :Soie, lampas : brodé

Description matérielle : Tissu blanc et motifs à dominante jaune d'or inspirés des tissus à la grenade du 15e siècle. La chape est pourvue d'un chaperon à franges d'or, décoré d'une croix avec galon à fond bleu et losange central à fond blanc. Au centre, sur drap d'or, est brodé au fil de soie et fil métallique la représentation de la statuette du sanctuaire vêtue de la robe dorée. Le même décor se retrouve sur la chasuble. Doublure de tissu bleu.

Indexation iconographique normalisée :Lys, couronne, guirlande

Description de l'iconographie :Fleurs de lys et monogramme de la Vierge (M) dans un entrelacs de guirlandes dont la jonction est assurée par des motifs de couronnes d'après le modèle de Mellerio.

Précisions sur l'inscription : Armoiries de France, de Pie IX, de Monseigneur Rumeau.

Auteur de l'oeuvre ou créateur de l'objet :Perret Victor (tisseur)

Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 69, Lyon

Siècle de création :20e siècle-Année de création :1923

Description historique :En 1923, le tisserand Victor Perret de Lyon reçoit une commande pour réaliser plusieurs ornements de couleurs différentes reprenant le motif de la couronne réalisée par l'orfèvre Mellerio pour la statuette du sanctuaire de Béhuard. Ces éléments en font partie.

Statut juridique du propriétaire :Propriété d'une association diocésaine

Source :Base Mérimée

Dais de procession et sa garniture

Dais de procession, garniture de dais de procession

Précision sur la typologie de l'objet - hors lexique : Structure de dais de procession

Titre courant :Dais de procession et sa garniture (structure)

Nom de l'édifice :Église Notre-Dame

Référence Mérimée de l'édifice :PA00108973

Emplacement de l'oeuvre dans l'édifice :Sacristie

Catégorie technique :Tissu, broderie, menuiserie

Matériaux et techniques d'interventions : Soie, lampas : brodé, bois : taillé

Description matérielle :Tissu blanc et motifs à dominante jaune d'or inspirés des tissus à la grenade du 15e siècle. Galons à fond bleu.

Indexation iconographique normalisée :Lys, couronne, guirlande

Description de l'iconographie :Fleurs de lys et monogramme de la Vierge (M) dans un entrelacs de guirlandes dont la jonction est assurée par des motifs de couronnes d'après le modèle de Mellerio.

Inscription :Monogramme

Auteur de !'oeuvre ou créateur de l'objet :Perret Victor (tisseur-1

Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 69, Lyon-Siècle de création :20e siècle-Année de création :1923

Description historique : En 1923, le tisserand Victor Perret de Lyon reçoit une commande pour réaliser plusieurs ornements de couleurs différentes reprenant le motif de la couronne réalisée par l'orfèvre Mellerio pour la statuette du sanctuaire de Béhuard. Cet élément en fait partie.

Statut juridique du propriétaire :Propriété d'une association diocésaine

Source base Mérimée

Bâton de Chantre

Dénomination de l'objet : Bâton de chantre

Titre courant : Bâton de chantre

Nom de l'édifice : Église Notre-Darne

Référence Mérimée de l'édifice : PA00108973

Lieu de dépôt : Pays de la Loire, 49, Angers, Dépôt Départemental des Objets Mobiliers (n°2004.073)

Catégorie technique : Orfèvrerie, bronze d'art

Matériaux et techniques d'interventions : Cuivre : doré, bronze : doré

Description matérielle : Les éléments en cuivre formant la tige sont vissés. La tige se termine par un culot sommé d'une statuette en bronze doré.

Indexation iconographique normalisée :Feuille d'acanthe, Vierge

Description de l'iconographie : Le culot est orné de feuilles d'acanthes et d'une statuette de la Vierge les bras ouverts.

Siècle de création : 19e siècle

Statut juridique du propriétaire :Propriété de la commune

Typologie de la protection :Inscrit au titre objet

Date et typologie de la protection : 1976/06/22: inscrit au titre objet

Numéro de l'arrêté de protection :Arrêté n°D1-73-1152.

Sources d'archives et bases de données de référence

Liste des objets mobiliers du Maine-et-Loire, Conservation des antiquités et objets d'art, 2016.

Source base Mérimée

Bannière de procession de la Vierge

Dénomination de l'objet : Bannière de procession

Dénomination de l'objet : Bannière de procession

Appellation d'usage : De la Vierge

Titre courant : Bannière de procession de la Vierge

Localisation :

Pays de la Loire ; Maine-et-Loire (49) ; Béhuard ; église Notre-Darne

Numéro INSEE de la commune :49028

Nom de l'édifice :Église Notre-Darne

Référence Mérimée de l'édifice : PA00108973

Lieu de dépôt : Pays de la Loire, 49, Angers, Dépôt Départemental des Objets Mobiliers (n°97.019)

Catégorie technique : Tissu, broderie

Matériaux et techniques d'interventions : Soie : brodé, tissu façonné

Description matérielle : Soie, tissu façonné et broderie d'application. Bannière avec support et un de ses embouts.

Indexation iconographique normalisée : Lys, couronne, Vierge

Description de l'iconographie :Motif central formé par la Vierge couronnée, entourée de fleur de lys.

Dimensions normalisées : H = 127 ; la - 71

Précisions sur l'inscription :

Armoiries sur l'oeuvre : de Monseigneur Rumeau, de Pie XI, de Béhuard et de la Vierge de Béhuard.

Auteur de l'oeuvre ou créateur de l'objet : Perret Victor (tisseur)

Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 69, Lyon

Lieu de provenance : Pays de la Loire, 49, Béhuard, maison diocésaine

Siècle de création : 1 er quart 20e siècle- Année de création :1923

Description historique :

Bannière réalisée vers 1923 pour la Maison diocésaine de Béhuard par la Maison Perret de Lyon. Le même tissu a été utilisé pour des chapes et chasubles.

Statut juridique du propriétaire : Propriété d’une association diocésaine

Source base Mérimée

![]()

CLOCHES DE BEHUARD

La cloche de la paix

Lorsque le roi Louis étendit à tout son royaume l'angélus de midi, il demanda qu'on priât, à cette heure-là, pour la Paix.

Sur ses flancs, cette cloche porte gravée la Croix d'Anjou à deux traverses inégales, croix qui fut introduite en Lorraine par René II, petit-fils du roi René.

On y lit aussi : AVE MARIA, l'Ave Maria de la Paix.

La ferronnerie qui la soutient est du début du XXe siècle.

Temps de violence tous azimuts, temps de prières et d'efforts pour bâtir la Paix, gagner la Paix, comme jadis on gagnait des batailles.

« . Les trois Ave Maria dits à la requête du roi, notre sire, environ heure de midi, aux coups de la cloche qui lors sonnent, se nomme l'Ave Maria de la Paix... »

Source: Archives de la ville de Tournai

Histoire des cloches

Si les cloches médiévales sont rares en Bretagne (au nombre de 2 en Finistère à Pencran et Quimper , de 6 en Côtes d'Armor, de 2 en Ille-et-Vilaine, de 3 dans le Morbihan ) , elles ne sont pas non plus répandues dans le reste de la France (près de 500, dont 7 en Maine-et-Loire) : c'est ce qui justifie l'intérêt que j'ai porté à celle de Béhuard (Maine-et-Loire)

Cloche du XVe siècle de l'intérieur de l'église Notre-Dame de Béhuard

Description.

Cette cloche est suspendue à un support en fer forgé (XXe siècle) à gauche du chœur. Une ficelle est accrochée au battant ;elle date du XVe siècle et, puisqu'on dit qu'elle a été offerte par Louis XI, elle est alors datée entre 1469 et 1472.

Cette cloche est suspendue à un support en fer forgé (XXe siècle) à gauche du chœur. Une ficelle est accrochée au battant ;elle date du XVe siècle et, puisqu'on dit qu'elle a été offerte par Louis XI, elle est alors datée entre 1469 et 1472.

Les six anses sont décorées de stries ou godrons obliques sur la partie horizontale et la partie supérieure.

Le diamètre à la base est de 33 cm, le diamètre en couronne de 17,3 cm, et la hauteur est de 29,5 cm. (T. Gonon)

La pince est droite, peu nette.

Elle porte deux décors (médaillons rectangulaires): une Vierge à l'Enfant avec 2 saints et un Christ en croix entre la Vierge et Marie Madeleine.

L'inscription AVE MARIA en lettres gothiques est encadrée par la croix d'Anjou à double traverse et par le deux-points en S. Elle est placée sous deux cordons et au dessus de trois cordons, juste au dessus du cerveau. Elle s'inscrit Ave mAria, avec deux A majuscules. Le fût des lettres minuscules est droit, avec un empattement oblique.

La note principale est le Do dièse 7.

De nombreux documents, non spécialisés, la décrivent faite à moitié de bronze et à moitié d'argent.

Le don de cette cloche par Louis XI.

L'île de Béhuard est évangélisée au Ve siècle par l'évêque d'Angers Maurille, pourchassant les dieux païens, abattant leurs temples et prêchant le culte de Notre-Dame. Au milieu du XIe siècle, l'île est donnée en fief au chevalier Buhard qui y installe sa maison et une chapelle. Au XVe siècle, les pèlerins y sont nombreux. L'église, dédiée à Notre Dame, la Vierge Marie, est construite sur un rocher à cette époque et le sanctuaire est l'objet de la dévotion des marins et bateliers de la Loire qui s'y rendent en pèlerinage

Le mécénat de Louis XI

Le roi Louis XI (1461-1483), sauvé de la noyade à l'âge de 20 ans au passage de la Charente, fit le vœu de la construire. Il y vint en pèlerinage sans doute dès 1462 à son passage à Angers et certainement en 1470 et y offrit force « cierges d'or et d'argent ». Il y revint en 1472 et en 1474. C'est de cette époque que date la reconstruction de l'édifice actuel. Louis XI fit un nouveau pèlerinage en 1478, un dernier en 1480. La maladie qui l'entreprit alors redoubla ses largesses aux églises. Par acte de mars 1481, il fit acheter la propriété de l'île aux moines, puis dans le dessein d'ériger la chapelle en paroisse, il y institua un Chapitre royal, composé d'un doyen, de six chanoines, de six chapelains et de trois chantres, à l'entretien desquels il affecta les revenus de la paroisse et de la seigneurie de Denée et du droit de Trépas de Loire, qui se percevait aux Ponts-de-Cé.

"En Juillet 1474 il se rendît à Paris, où il ne resta qu'un jour ; il alla à Notre Dame faire ses priéres devant l'Autel de la Vierge, & le lendemain il partit pour Amboise. Il prit ce tems de loisir pour aller en pélérinage à Notre-Dame de Béhuard en Anjou, y accomplir un vœu qu'il avoit fait trente-deux ans auparavant, n'étant que Dauphin. Il alloit pour lors accompagné du Comte du Maine son oncle, & de Valois, Ecuyer du Comte, pour joindre le feu Roi qui marchoit au secours de Tartas. S'étant embarqués pour passer la Douze, le bateau fut renversé par un coup de vent, tous trois tombèrent dans l'eau. Le péril fut extrême, le Dauphin prêt de se noyer fit son vœu à la Sainte Vierge de Béhuard. Echappé de ce danger, il crut toujours être redevable de la vie à l'intercession de la Mere de Dieu. Le Roi fit son offrande à la Vierge, & accorda des privilèges au Chapitre qui en jouit encore »

En 1476 : "L'esprit du Roi étant assez tranquille, il s'amusa à son ordinaire à faire divers petits voyages promenade au voisinage de Tours dans les maisons et dans les petites villes délicieuses de cette Province, jardin de la France, & dont le Roi croyait que l'air lui était salutaire. II allait quelquefois voir à Amboise la Reine & le Dauphin , quoique la Reine lui fût assez indifférente & qu'il ne prît aucun soin de l'éducation du jeune Prince, du moins autant qu'il convenait à l'héritier de fa Couronne. II alla en pèlerinage à Notre - Dame de Béhuard en Poitou y rendre grâces à Dieu du bon succès de son voyage de Lyon, c'est-à-dire des adversités du Duc de Bourgogne."

En 1478

"Il passa quelque temps à Vendôme et, au-delà, alla encore en pèlerinage à Notre-Dame de Behuard en Poitou.Cet amour de la vie lui arrachait beaucoup de libéralités pieuses."

Le don de "la cloche de la paix".

C'est, selon la tradition, la dernière des cloches offerte au sanctuaire par Louis XI. Cette cloche est dite « cloche de la Paix » en référence à une requête de Louis XI instituant de prier pour la paix par trois Ave Maria à l'Angélus de midi.

La croix d'Anjou a été introduite par René II d'Anjou, petit-fils du Roi René en Lorraine, aujourd'hui connue comme "croix de Lorraine"

"En 1241, Jean d'Alluye contribue à la défense de la Crète, pour le récompenser l'évêque Thomas de Crète lui donne des parcelles de la Croix, assemblés en forme de croix à double traverses. De par leur volume, ces fragments de la Vraie Croix sont les deuxièmes de France, après ceux de la Sainte Chapelle et les onzièmes de toute la Chrétienté.

Rentré en France, Jean d'Alluye offre la relique à l'abbaye cistercienne de la Boissière, à Denezé sous le Lude.

Pendant la guerre de Cent ans, la croix est mise sous la protection de duc d'Anjou. Le 12 juillet 1359, Louis 1er l'expose dans la chapelle du château d'Angers.

Les années passent, Charles V fait décorer la croix par ses orfèvres. Sur chaque face, ils placent un Christ en or surmonté d'un médaillon: une colombe et un agneau. Le sommet et les extrémités des traverses sont ornés de pierres précieuses.

On retrouve l'image de cette croix sur la tapisserie de l'Apocalypse.

René duc d'Anjou adopta la croix à double travers sur ses armes et ses monnaies.

René II, la plaça sur sa bannière. Vainqueur de Charles le Téméraire, il la donna pour emblème à son duché de Lorraine.

C'est ainsi que la Croix d'Anjou est devenue la croix de Lorraine."

Or, René d'Anjou est l'oncle maternel de Louis XI. Il aurait offert une cloche en 1469 à Sainte-Marthe de Tarascon qui porterait ses armes (pourtant, cette cloche encore visible, et décrite par T. Gonon, porterait celles de la collégiale )

L'Ave Maria est lié au tintement des cloches.

Cette prière est la salutation de l'ange Gabriel à Marie : Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. (Luc I:28-42)

Au Concile de Clermont (1095), le pape Urbain II demande que les cloches des cathédrales et églises de la chrétienté soient tintées le matin et le soir, afin que les prières soient faites à la Vierge pour le succès de la première croisade. Après la première croisade, une seule ville continua de pratiquer l'angélus : il s'agissait de Saintes, capitale du comté de Saintonge.

a) L'Ave Maria du soir dès le XIIe et XIIIe siècle. Le culte marial d'origine franciscaine.

La coutume s'était établie de réciter trois Ave Maria après l'office du soir dans les monastères franciscains, après la récitation des complies encouragée par saint Antoine de Padoue (1195-1231). Puis saint Bonaventure en 1269 recommanda aux fidèles de suivre cet exemple et d'emblée la prière fut associée au tintement de la cloche : trois séries de trois coups, espacées pour laisser le temps de réciter chaque verset et chaque Ave Maria, suivies d'une sonnerie à la volée.

b) L'Ave Maria du matin au XIVe siècle, associe le culte christique au culte marial.

En France, en 1368, eut lieu à Lavaur (Tarn) un concile qui réunit treize évêques et fut présidé par Geoffroi de Vairolles, archevêque de Narbonne. On y prescrivit de réciter chaque matin cinq Pater en mémoire des Cinq Plaies du Christ et sept Ave pour rappeler les Sept Douleurs de Marie.

En France, en 1368, eut lieu à Lavaur (Tarn) un concile qui réunit treize évêques et fut présidé par Geoffroi de Vairolles, archevêque de Narbonne. On y prescrivit de réciter chaque matin cinq Pater en mémoire des Cinq Plaies du Christ et sept Ave pour rappeler les Sept Douleurs de Marie.

c) L'Ave Maria du midi est lié à Louis XI en 1472 et la mention de la Paix.

Par un édit du 1er mai 1472, Louis XI , venu plusieurs fois à Saintes, demande qu'entre les sonneries du matin et du soir, une autre sonnerie ait lieu à midi afin de prier la Vierge pour implorer la paix du royaume. Il ordonna qu'on sonnât tous les jours la cloche à midi, qu'alors tout le monde mit un genou en terre et recitât trois fois l'Ave Maria, ou "salutation angélique". Il demande qu'à cette heure-là l'intention de prières soit la paix. Aussi appelle-t-on l'Angélus de midi : " l'Ave Maria de la paix ".

Le Pape Sixte IV, à la prière de ce Roi, accorda en 1475 (ou le 6 janvier 1576) trois cents jours d'Indulgence à tous les fidèles qui, aux trois coups de la cloche, diraient trois fois par jour à genoux 3 Ave Maria, pour la conservation de la personne du Roi & de son Royaume. Le pape Alexandre VI renouvellera cela en 1500.

d) L'Angelus.

Les 3 Ave Maria, précédés de la formule Angelus Dómini nuntiávit Maríae, « l'Ange du Seigneur annonça à Marie », constitue "l'Angelus". Il est récité et sonné par les cloches trois fois par jour pour rythmer les temps de travail et du repas de midi, à des horaires variables (six ou sept heures / midi / dix-huit ou dix-neuf heures). Il se sonne par trois séries de trois tintements (espacées le temps de réciter le verset ou l'Ave) suivis d'une pleine volée ou d'un cantique

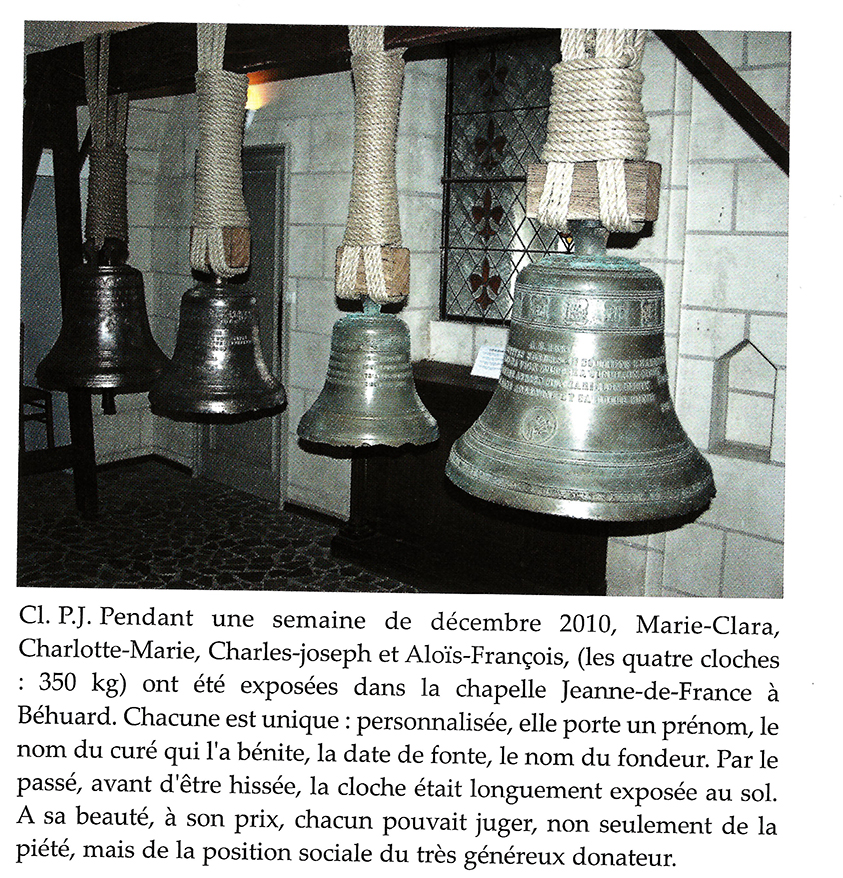

Les cloches du beffroi de Béhuard donnaient quelques signes inquiétants de vieillissement. La Mairie a considéré la situation sérieuse. Thierry Buron, spécialiste en art campanaire et chargé du patrimoine, s'est intéressé au problème. Par la même occasion, début 2010, on a inscrit les cloches et le beffroi aux Monuments historiques.

Sources :Cloches de BEHUARD par Jean-Yves CORDIER

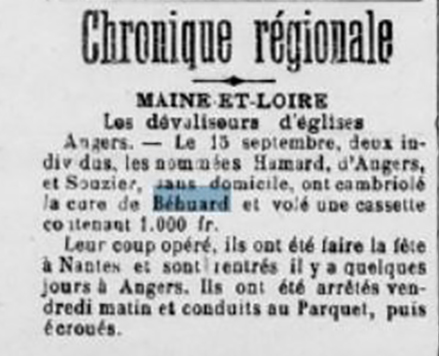

Une pauvre expulsée réapparue

(Texte extrait de "Annales de Béhuard", n°3 1921.)

(Texte extrait de "Annales de Béhuard", n°3 1921.)

« Pour ce jour-là, donc, notre sanctuaire a revêtu ses plus belles parures et même une parure nouvelle est venue s'ajouter à toutes celles qui s'y trouvaient déjà. Cette parure est une cloche que nos pèlerins pourront admirer tout à loisir quand ils viendront à Béhuard et qui se trouve fixée, non point sur le clocher, d'escalade difficile, mais à une paroi de notre chapelle, tout près de la chaire. Cette cloche a une histoire : l'histoire d'une pauvre expulsée qu'on a mise à la porte de chez elle et qui, courageusement, patiemment attend l'heure des justes réparations. Longtemps, cette cloche qui remonte à Louis XI et fut donnée par ce roi à notre sanctuaire, a été l'unique habitante de notre clocher. C'est elle qui, au cours des âges et jusqu'à l'année 1885, était chargée d'appeler les pèlerins à la prière et de chanter à sa manière les louanges de N.-D. de Béhuard. Il entrait d'ailleurs dans son alliage, plus d'argent que dans la plupart de nos cloches et son timbre était charmant.

Pourquoi, en dépit des longs et bons services rendus par elle, fut-elle un jour, sommée d'abandonner sa demeure aérienne ? C'est que, quatre autres cloches avec qui sa voix ne pouvait s'accorder venaient de prendre place à côté d'elle dans le clocher et que, pour ne pas rompre leur harmonie ni leur joyeux babillage, elle préférait, elle, la vieille radoteuse, s'en aller. Depuis lors, sous une épaisse couche de poussière, elle gisait au grenier. Son inaction à la longue, lui pesait et elle tint, un jour, à M. le Curé, poursuivant des rats dans le grenier, cet apitoyant langage " je m'ennuie, ici, à mon second étage et, vos toitures n'étant pas toujours en parfait état, j'y ai grand froid quand souffle la bise. Un peu d'activité me réchaufferait. Ne pourriez-vous pas me permettre de reprendre du service ? Quoique vieille, je suis encore capable de quelques bonnes actions. Il est entendu que je ne pourrais pas m'entendre avec les quatre petites follettes qui m'ont remplacée au clocher, mais quand je chante seule, ma voix n'est point si désagréable. Ne pourriez-vous point me confier dans votre église un rôle de sonnerie solitaire que je remplirai de mon mieux, je vous l'assure, foi de cloche qui n'a jamais menti.

M. le Curé, ému par ce troublant langage chercha tout de suite si, par hasard, il ne pourrait pas trouver dans sa chapelle, pourtant si remplie, si chargée d'ornements de toute sorte, une place pour cette bonne vieille qui ne pouvait se résigner à n'être plus utile à rien et demandait encore à servir. Il chercha..., et il trouva. Il trouva à la fois une place et un emploi. La place serait une place d'honneur car, il faut toujours honorer les vieux et ce serait dans le sanctuaire même, presqu'à côté de l'autel. Quant à l'emploi, très honorablement, il consisterait à avertir les fidèles, d'abord que la messe commence et qu'il faut se recueillir, et puis, quand le moment de la messe est arrivé, "l'élévation", et qu'en présence du Maître descendu sur l'autel, il est bon de s'incliner. Le rôle, jusque-là, était tenu par une petite clochette, à la voix si faible que certains, parfois, semblaient ne pas l'entendre. Avec la bonne cloche de Louis XI, point de craintes à avoir : la voix de la vieille sonneuse serait entendue de tous.

C'est pourquoi, le jour de l'Annonciation, l'ancienne cloche de Béhuard, celle qu'entendaient jadis la plupart de ceux qui dorment dans le cimetière, retentit de nouveau aux oreilles de la génération suivante. Elle eut le don de plaire. Puisse-t-elle avoir celui de persuader ? »

Aujourd'hui, la cloche de Louis XI est toujours présente à cette même place.Depuis leur toilette de rajeunissement, les quatre "autres sonores" sont redevenues brillantes et magnifiques, comme ressuscitées. L'entreprise Biard-Roy de Villedieu-les-Poêles les a remontées dans le clocher. Elles ont retrouvé leur beffroi métallique dérouillé et consolidé. Après examen approfondi, les Monuments historiques ont reconnu la valeur patrimoniale, technique, musicale et épigraphique de l'ensemble (cloches et beffroi) et l'a classé à l'Inventaire.

;Présenté par Monique Clavreul-- Source: Histoire des Coteaux

Depuis le XVe, le sanctuaire ne comptait qu'une seule cloche, celle donnée par Louis XI. En 1849, elle reçoit le renfort d'une deuxième (offerte par une bonne famille des Lombardières, petit village en face de Béhuard).

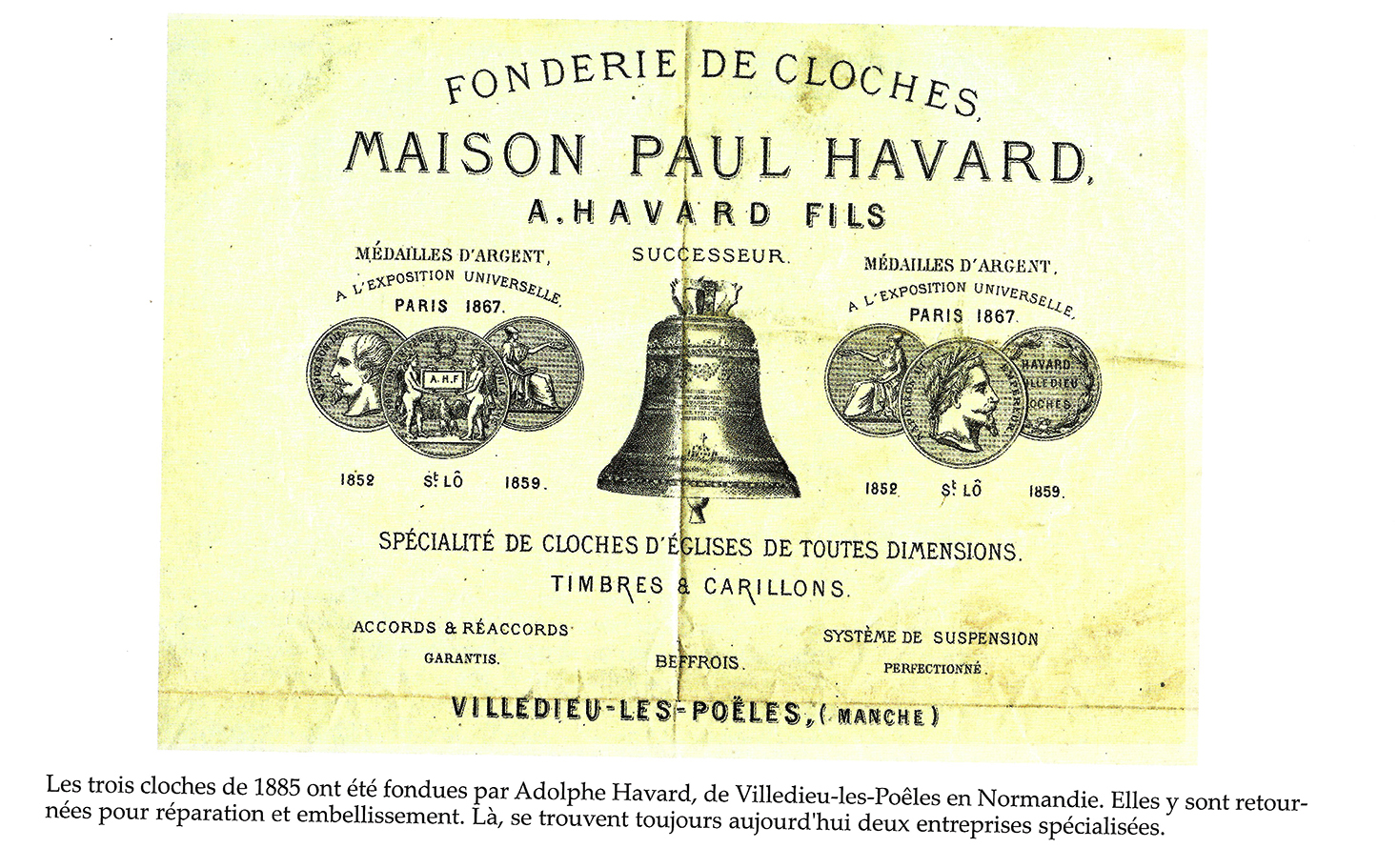

Mathurin-François Dubreil, curé de Béhuard de 1857 à 1907, est musicien, poète et spécialiste du domaine campanaire. En 1885, il en fait ajouter trois autres et remise dans le grenier de la maison diocésaine la petite cloche de Louis XI dont la voix ne s'accordait pas avec les autres. La plus grosse sera offerte par un donateur aisé, la deuxième par l'abbé Maugin (dévoué pèlerin de la Vierge angevine) et la plus petite par des plus petits donateurs. L'étonnant curé dressa lui-même le plan de la sonnerie des quatre cloches pour les faire manœuvrer dans l'étroit clocher, et en confia l'exécution à un habile fondeur, Paul Havard, de Villedieu-les-Poêles.

Cloche no 1 : dite Marie-Clara

Dénomination de l'objet :Cloche

Numéro artificiel de différenciation de l'objet :1

Appellation courante :Dite Marie-Clara

Nom de l'édifice :Église Notre-Dame

Reference Mérimée=PA00108973

Emplacement= Clocher

Catégorie =Fonderie de cloches

Matériaux et techniques interventions =Fer, bronze

Description matérielle : La note est un do. Cloche formée d'une unique anse cylindrique puis conique. Le cerveau est bombé, décoré d'un jonc entre deux filets.

Indexation iconographique normalisée :Présentation de la Vierge au Temple, Jésus devant Pilate, Mise au tombeau, Déploration, Arrestation du Christ, saint Jean-Baptiste, Visitation

Description de l'iconographie : Robe ornée de douze scènes dans des quadrilobes, au cerveau et la Présentation de la Vierge au Temple, un baptême, le Christ devant Ponce Pilate, la Mise au tombeau, une scène de soins corporels, Louis genoux devant Marie ( ?), la Déploration, l'ensevelissement du Christ dans le Saint-Sépulcre, l'arrestation de Jésus, saint Jean-Baptiste et un groupe d'hommes, la Visitation, un ange et un prêtre séparés par un autel.

Dimensions normalisées = D 6 I4,I ; pds 6 1©0

Précision sur la signature:

Inscription (sur l'oeuvre) : IN TESTIMONIO SUMMAE ERGA S.S. VIRG. MARIAM REVERENTIAE ECCLESIAE B.M.V. DE BEHUARD REV. DOM.M.F. DUBREIL HUJUSCE PAROCH NEC NON PEREGRI. CONCUR-SUS RECTOR ME DONAVIT NOMINAQUE MARIA ET CLARAE MIHI IM-POSUNT A.D. 1885 DE MES PETITES SOEURS JE SOUTIENS L HARMONIE AVEC ELLES MA VOIX PORTERA JUSQU'AUX CIEUX DANS LHYMNE AERIEN DUN CARILLON PIEUX NOTRE DAME ANGEVINE ET

Auteur de l'œuvre ou créateur de l'objet=Havard Adolphe (fondeur de cloches)

Lieu d'exécution = Normandie, ©0, Villedieu-les-Poêles

Siècle de création : 4e quart 19e siècle

Année de création 1885 par Adolphe Havard

Description historique Cloche fondue en 1885 par Adolphe Havard

Cloche no 2 : dite Charlotte-Marie

Dénomination de l'objet :Cloche

Numéro artificiel de différenciation de l'objet :2

Nom de l'édifice= Église Notre-Dame

Reference Mérimée=PA00108973

Emplacement= Clocher

categorie : Fonderie de cloches

Materiaux et techniques interventions: Fer, bronze

Description matérielle : La note est un ré.

Indexation iconographie=Christ en croix, Immaculée Conception

Description de l'iconographie : Deux scènes sur la robe : un Christ en croix et une Immaculée Conception.

Dimensions normalisées = :D= 57,4 ; pds = 101,2

Inscription, signature

Précision sur la signature:

Inscription (sur l'oeuvre) : L AN 1849 J AI ETE BENITE POUR L EGLISE DE BEHUARD PAR MR PAGERIE CURE ET NOMME CHARLOTTE MARIE PAR MES DONATEURS MR CHARLE COLIN DE ROCHEFORT ET SON EPOUSE MARIE BATULEE ; signature : BOLLEE FONDEUR AU MANS, inscription : EXPOSITION DE TOURS MEDAILLE D'ARGENT 1839,BOLLEE ; inscription : EXPOSITION DU MANS GRANDE MEDAILLE D'ARGENT 1842.

Auteur de l'œuvre ou créateur de l'objet : Bollée Ernest-Sylvain (fondeur de cloches)

Lieu d'exécution : Pays de la Loire, 72, Le Mans

Siècle de création : 2e quart 19e siècle

Année de création :1849

Description historique :Cloche fondue en 1885 par Adolphe Havard.

Statut juridique du propriétaire : Propriété de la commune

Cloche no 3 : dite Charles Joseph

artificiel de différenciation de l'objet : 3

Appelation d'usage : Dit Charles Joseph

Titre courant : Cloche n°3 dit Charles Joseph

Localisation : Pays de la Loire ; Maine-et-Loire (49); Béhuard ; église Notre-Darne

Numéro INSEE de la commune : 49028

Nom de l'édifice :Église Notre-Dame

Référence Mérimée de l'édifice : PA00108973

Emplacement de l'oeuvre dans l'édifice : Clocher

Description

Catégorie technique :Fonderie de cloches

Matériaux et techniques d'interventions : Fer, bronze

La note est un fa.

Indexation iconographique normalisée : Saint Antoine de Padoue, Enfant Jésus

Description de l'iconographie : Une scène sur la panse : Saint Antoine de Padoue tient l'Enfant jésus devant un livre ouvert, posé sur un pupitre. Au sol, des fleurs de lys. Derrière, un chérubin et un ange.

Dimensions normalisées :D = 49,4 ; pds = 63

Inscription :Précisions sur l'inscription :Inscription (sur l'oeuvre) : IN GRATIARUM ACTIONE REV. DOM. CAROLI J. MAUGIN PRESBYTERI BEN EDICENTIS SACRAQUE UNCTIONE PE-RUGENTIS ECLESIAE B. M. V. DE BEHUARD DENUM M. F. DUBREIL PAROCHO A.D. 1885 CAROLUS JOSEPH VOCOR. OMNI DIE DIC MARIE PARVA LAUDES CAMPANA EJUS FESTA EJUS G ESTA SONA SUAVISSI MA.

Auteur de l'oeuvre ou créateur de l'objet : Havard Adolphe (fondeur de cloches)

Siècle de création : 4e quart 19e siècle

Année de création : 1885

Description historique : Cloche fondue en 1885 par Adolphe Havard.

Statut juridique du propriétaire :

Propriété de la commune=Typologie de la protection :

Date et typologie de la protection :

2010/02/25: inscrit au titre objet

Numéro de l'arrêté de protection :Arrêté n°DIDD-2010-87.

Cloche no 4 : dite Aloys François

Dénomination de l'objet :Cloche

Numéro artificiel de différenciation de l'objet :4

Appellation d'usage : Dite Aloys François

Titre courant : Cloche n°4 dite Aloys François

Localisation : Pays de la Loire ; Maine-et-Loire (49); Béhuard ; église Notre-Darne

Numéro INSEE de la commune :49028

Nom de l'édifice : Église Notre-Dame

Référence Mérimée de l'édifice : PA00108973

Emplacement de l'oeuvre dans l'édifice :Clocher

Catégorie technique : Fonderie de cloches

Matériaux et techniques d'interventions : Fer, bronze

La note est un sol.

Dimensions normalisées : D = 42,3 ; pds = 41,6

Précisions sur l'inscription :Inscription (sur l'oeuvre) : AD CONSEQUENDAM FIDELIUM IN INSULA DEGENTIUM SALUTEM AETERNAM ECCLESIAE B. M. V. DE BEHUARD DATA SUM M. F. DUBREIL PARCHO A. D. 1885 ALOYSIUS FRANCISCUS VOCOR. NOTRE DAME ANGEVINE A VOUS MON HUMBLE NOTE DE MES TROIS GRANDES SOEURS JE COMPLETE LACCORD EN QUINTE AVEC MARIE EN QUARTE AVEC CHARLOTTE EN TIERCE AVEC JOSEPH RESONNE ICI MON BORD.

Auteur de l'oeuvre ou créateur de l'objet :Havard Adolphe (fondeur de cloches)

Siècle de création : 4e quart 19e siècle

Description historique : Cloche fondue en 1885 par Adolphe Havard.

Statut juridique du propriétaire : Propriété de la commune

Beffroi de charpente

Les cloches du beffroi de Béhuard donnaient quelques signes inquiétants de vieillissement. La Mairie a considéré la situation sérieuse. Thierry Buron, spécialiste en art campanaire et chargé du patrimoine, s'est intéressé au problème. Par la même occasion, début 2010, on a inscrit les cloches et le beffroi aux Monuments historiques.

Dénomination de l'objet :Beffroi de charpente

Titre courant :Beffroi de charpente

Localisation : Pays de la Loire ; Maine-et-Loire (49); Béhuard ; église Notre-Darne

Numéro INSEE de la commune : 49028

Canton :Angers-3

Nom de l'édifice :Église Notre-Darne

Référence Mérimée de l'édifice :PA00108973

Emplacement de l'oeuvre dans l'édifice : Clocher

Catégorie technique :Menuiserie

Matériaux et techniques d'interventions :Bois : taillé

Auteur de l'oeuvre ou créateur de l'objet : Dubreuil Mathurin (fondeur de cloches) ,Havard Adolphe (fondeur de cloches),

Siècle de création : 19e siècle

Année de création :1849, 1885

Description historique : Beffroi métallique avec sonnerie de quatre cloches réalisées en 1849 et 1885.

Statut juridique du propriétaire : Propriété de la commune

Date et typologie de la protection : 2010/02/25: inscrit au titre objet

Numéro de l'arrêté de protection : Arrêté n'DIDD-2010-87.

Liste des objets mobiliers du Maine-et-Loire, Conservation des antiquités et objets d'art, 2016.

Source :Base Mérimée

![]()

Les Médaillons

Le seul des deux médaillons accessible à mon objectif est celui de la Vierge.

Il ne manque pas d'intérêt. Sous une niche gothique à trois loges à gables, la Vierge à l'Enfant est nimbée et (semble-t-il) couronnée, la tête légèrement inclinée à gauche, le corps déhanchée, vêtue d'un manteau et d'une robe aux plis soit obliques (partie supérieure et moyenne) soit tubulaire (partie basse). L'Enfant, nimbé, est droit, les deux jambes pendantes et non soutenues par sa Mère.

Les monogrammes christique et marial IHS et M, tous les deux convenablement tildés, entourent la tête de Marie.

Deux saints (ils sont nimbés) prennent place de part et d'autre de la Vierge, tenant chacun un cierge et vêtus d'un habit monastique qu'une ceinture incite à attribuer aux Franciscains. S'agit-il de saint François et de saint Bonaventure ?

Il faut rappeler que parmi les 8 enfants de Louis XI, deux ont reçu le prénom de François.